上周和隔壁公司财务部Lisa喝咖啡,她吐槽公司新上的BI系统看得人头晕:"那些花花绿绿的仪表盘,还不如我手工整理的Excel表实用!"从中可以看出有些数字化项目正在面临类似的窘境。

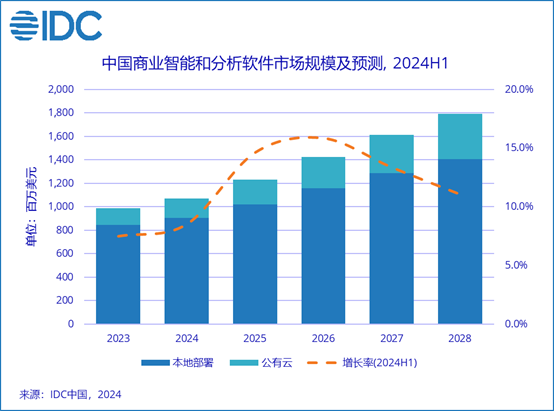

翻看IDC的最新报告,国内市场BI软件规模今年预计突破10.7亿美元,但超六成的项目正在隐形报废。比如某零售巨头,砸300万建数据中台,结果门店经理们宁愿用计算器核库存,也不愿点开系统报表。这种魔幻现实到底缺了哪味解药?

一、那些年我们踩过的坑

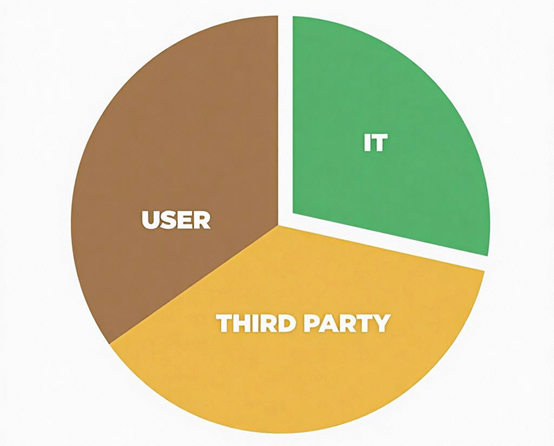

记得早期做BI项目时,我被各部门的甩锅大赛惊到了:IT说业务提的需求像天书,业务抱怨系统反应比树懒还慢,其他几家供应商则两手一摊说"你们自己先想清楚"。

更扎心的是IDC数据显示:因角色权责不清导致的失败项目中,78%源于技术思维与业务语言的割裂。这让我深刻意识到:缺乏有效沟通的BI项目,注定是空中楼阁。

二、揭秘成功项目的"黄金三角"

以某工业案例为例,把设备停机时间砍掉40%,靠的不是什么黑科技,驻扎在车间的数据小组说明:业务+IT+第三方的深度协同,才是项目成功的秘诀。

1. 业务部门:别让懂行的人坐冷板凳

业务部门可以对BI起到多大助力,看某银行信用卡中心就知道了:他们从业务线抽调3名骨干,既懂催收话术又会看SQL查询,硬是把客户分群模型迭代周期从季度压缩到10天。业务提供清晰的业务逻辑,IT立刻现场改代码,这才是真正的敏捷开发!

2. IT部门:给数据穿上防弹衣

IT部门对数据整合起至关重要的作用,未经IT审核的业务需求,很可能导致数据孤岛重现,后期整合成本将呈指数级增长。我经历过的一个家电销售BI项目,IT部门对自家的系统了若指掌,可以支撑什么程度的分析,IT都有准确的估计。凭借对数据的了解,IT部门总能把业务天马行空的需求拉回现实。

3. 服务供应商:要找就找懂行的

吃过亏的企业都学聪明了,选供应商还得找靠谱的。比如节日销售特别看重实时响应,比如某财险企业,我们为其开发的BI系统每分钟更新双十一当天的财险销售数据,贴身定制,近实时支持决策。

三、动态平衡术:什么时候该谁说了算?

项目刚开始时总纠结"谁当老大",后来发现这事儿得看菜下碟。就像炒菜分火候,项目不同阶段要换掌勺人。

1. 需求调研期(业务主导70%)

这个期间应该把各业务线窗口关进会议室画痛点地图,梳理出关键场景,产出详细的需求规格书和数据字典。

2. 开发实施期(IT主导50%)

这时候IT要像交警,既让业务的需求车流通畅,又防止系统架构高速路超载。系统响应是否有压力、数据标准和权限怎样管控、敏感资料如何脱敏加密,这些都需要IT来把关。

3. 运营推广期(三方共治)

最见功力的阶段。强烈建议企业直接用BI做好的报表开业务分析会。业务能从中了解自身的需求是否得到很好的实现,IT也能在数据合规上实时给出建议。

四、血泪教训:这三个雷区绕道走

雷区1:工具选型像选美

花百万买国际大牌BI工具,结果业务员连筛选条件都不会加。这种情况屡见不鲜,通常建议循序渐进:基础报表要开发得简洁明了;同时提高培训频次,培养内部种子数据分析师,为多维分析做准备。

雷区2:把BI当KPI工程

我们见过最离谱的是某房企管理层,其要求所有部门必须每周生成5份BI报告。结果大家为了凑数,连食堂菜价走势图都放进系统,形式主义害人不浅。

雷区3:过度保护数据

数据安全非常重要,脱敏加密必不可少。但我们见过一个客户,给字段权限设了5级管控,业务查个基础数据都要走2-3道审批。后来建议设"数据沙盒",把脱敏数据开放给业务探索,大大加快了业务部门从分析到业务调整的速度。

六、结语:写给正在填坑的你

收尾前给大家三个灵魂拷问:

现在用的BI系统,上周真正影响过哪个业务决策?

当业务和IT吵架时,有没有第三方能当和事佬?

目前的供应商团队,是工具人还是导师?

这些问题或许没有标准答案,但每个都在叩问BI项目的生命力。数字化转型从来不是买套系统就完事,就像一个大家庭,需要业务、IT、供应商三方用心经营。下次看到BI报表无人问津时,不妨先问问:我们真的构建起关键角色的协同机制了吗?

德昂十六年来专注于数据管理领域,致力成为企业经营,管理和运营的最佳助手。通过将人工智能(AI)与商业智能(BI)技术有机结合,为企业提供高效、透明、智能的数据解决方案,帮助企业实现数据可信、分析透明以及决策智能,从而提升人均产值和运营效率。

数据来源:

1. IDC《中国商业智能和分析软件市场跟踪报告,2024H1》

2. IDC《2024全球商业智能与分析软件市场洞察》

3. 2024年企业数字化转型调研

4. Gartner《2024 BI技术风险报告》

5. IDC《2025全球BI市场预测》